Великая Отечественная война стала глобальным испытанием для всего населения Советского Союза, при этом особое бремя ответственности за успех военной операции легло на плечи действующей армии, от боеспособности которой зависел исход событий.

Болезни, обусловленные недостаточным и/или неполноценным питанием, в числе прочих, являются спутниками войн и вооруженных конфликтов. История крупных военных кампаний свидетельствует, что эти болезни выводили из строя значительные контингенты личного состава войск и поражали множество людей, не принимавших непосредственного участия в боевых действиях.

Исследования в области гигиены питания и обеспечения личного состава армии достаточным по качественному и количественному составу рационом велись отечественными гигиенистами задолго до 1941 года. К началу Великой Отечественной войны основы гигиены питания, нацеленные на профилактику болезней, связанных с его недостаточностью и неполноценностью, были уже заложены.

Однако начавшиеся военные действия в ряде случаев показали необходимость корректировки данных, полученных в мирное время. Требовалось незамедлительное решение вопросов продовольственного обеспечения в случае сложности их доставки непосредственно на линию фронта. Наглядным примером являются условия блокады Ленинграда, когда войска в течение почти 30 месяцев находились во вражеском окружении.

В стране была развернута работа по обеспечению личного состава действующей армии пайком высокой пищевой ценности, в который должны входить различные продукты.

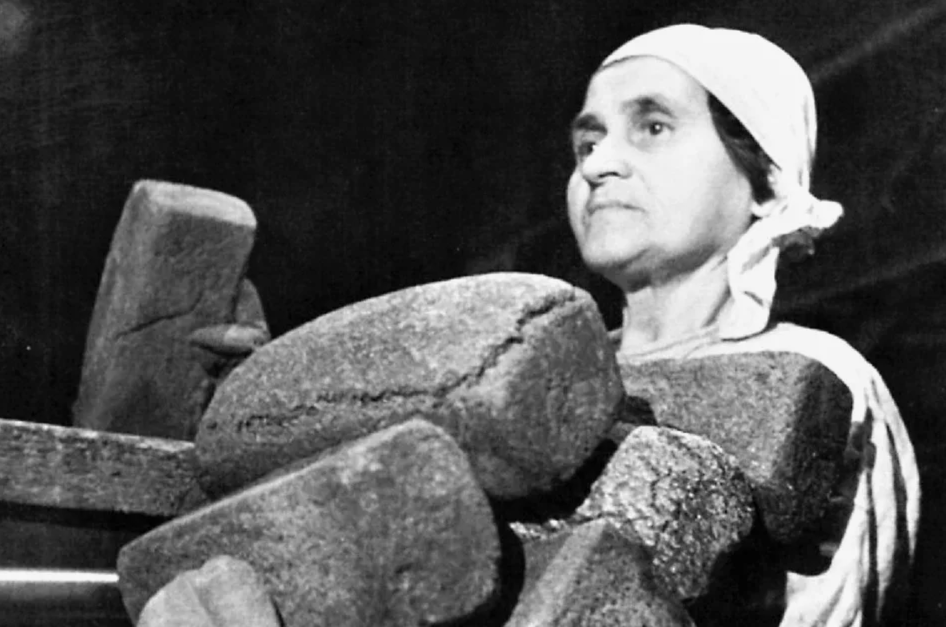

По объективным причинам возникали перебои в обеспечении свежими овощами. В тоже время необходимо было обеспечить рацион питания достаточным количеством макро и микронутриентов. Традиционно значительную долю пищевого рациона военнослужащих составлял хлеб, обеспечивающий до 50% калорийности пайка.

Роль хлеба в различных рационах питания при продовольственном обеспечении военнослужащих в годы Великой Отечественной войны занимало основное значение в питании. Замечательным свойством его является хорошая усвояемость и насыщаемость. В состав хлеба входят углеводы, белки, витамины группы В и минеральные вещества (в среднем в хлебе содержится 6-8% белка, 1-1,65% жира и 45-50 % углеводов).

Нормы обеспечения хлебными изделиями армии не были постоянными и претерпевали изменения в соответствии с совершающимися подходами в организации питания и с экономическими возможностями страны, однако в самые суровые годы хлеб сохранялся в рационе питания военнослужащих.

После начала войны запасы продовольственных резервов, в том числе хлеба, стали иссякать. В сентябре 1941 года был издан Приказ Народного комиссара СССР №312, определивший требования к нормам суточного довольствия с учетом военного положения в стране и определивший, что солдат на передовой должен получать 900г хлеба в день в холодный период года (октябрь- март) и 800 г – с апреля по сентябрь.

Нормы выдачи хлеба были разработаны как для солдат и офицеров боевых частей, а также для технического состава и курсантов военных училищ. Курсанты военных училищ получали 500г ржаного и 300г пшеничного хлеба в день, такую же норму хлеба получал рядовой состав авиадесантных войск. Госпитальный паек составлял по 300г ржаного и пшеничного хлеба, а санитарный -200 и 500 г соответственно.

Сухой паек предусматривал выдачу 500г ржаного хлеба, норма которого выдавалась в виде 500г сухарей.

Отсутствие в перечне целого ряда рационов хлеба из пшеничной муки связано с дефицитом последней. Поэтому в качестве компенсации было предложено использовать хлеб, приготовленный из 40% ржаной обойной муки, соевой муки, семечкового шрота, свекольного жмыха. В 1941 году рацион солдат на 80% состоял из такого хлеба.

В целом пайки военнослужащих действующей армии существенно отличались от таковых для тыловых частей не только по содержанию хлеба, но и по пищевой и энергетической ценности. Для военнослужащих действующей армии было установлено шесть категорий пайков котлового довольствия, для военнослужащих частей и учреждений, не входящих в состав действующей армии – восемь. Для солдат боевых частей действующей армии пищевая ценность рациона была более высокой. Необходимо отметить, что для офицерского состава действующей армии отпускался дополнительный офицерский паек, энергетическая ценность которого составляла 450 килокалорий. В целом пищевой рацион офицеров тыла составляла 3490 килокалорий, а офицеров боевых частей -около 4000 килокалорий в сутки.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основные войска действующей армии в годы войны обеспечивались полноценным питанием, которое по своей энергетической ценности соответствовало нормам довольствия мирного времени. Боевые части Военно-воздушных сил снабжались пищевыми рационами, калорийность которых превышала калорийность довоенных пайков на 15,5%.

Таким образом, энергетическая ценность норм довольствия личного состава основных войск действующей армии, несмотря на трудности военного времени, была достаточно высокой, не уступая энергетической ценности пайков мирного времени, а в ряде случаев и превышая ее.

Важно отметить, что снижение энергетической ценности некоторых рационов происходило за счет мясных продуктов и не повлияло на количество хлеба во всех пайках, включая тыловые. Это свидетельствует об экономической и социальной целесообразности применения хлебопродуктов, а также о способности обеспечить за счет них необходимую калорийность и минимально необходимый уровень белкового питания, что является немаловажным в военное время.

За обеспечением действующей армии пищевым довольствием, за качеством поставляемых пищевых продуктом велся постоянный контроль. В том числе со стороны санитарных врачей. В 1942 году в вооруженных силах были введены должности санитарных инспекторов по питанию и водоснабжению,в обязанности которых в том числе входила оценка калорийности рациона, строгий учет выдачи пищевых продуктов, контроль выпечки хлеба в полевых условиях. В развернутых при полевых хлебозаводах лабораториях ежедневно осуществлялся контроль не только готового хлеба, но и качества муки, из которой его выпекали.

Исторические данные свидетельствуют о том, что в 1941- 1945 гг. для нужд фронта и тыла было заготовлено более 4264 млн. пудов хлеба.

Принимавшиеся меры были направлены на улучшение продовольственного обеспечивания действующей армии, что позволяло существенно повысить ее боеспособность.

Опыт Великой Отечественной войны убедительно свидетельствует о существенной роли хлеба, который помог выжить и победить, став для народа-победителя символом жизни.

Юбилей Победы — еще одна причина вспомнить об этом.

Литература:

Лизунов Владимир Юрьевич кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна» ФМБА России, 123098, Москва, ул. Маршала Новикова, д. 23, e-mail: profimedliz@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0001-8047-2531

Журнал: Санитарный врач, №3, 2025